2010年2月13日 入道ガ岳(鈴鹿)

■孫太尾根(鈴鹿) 2010年2月21日 No.533 隊長

〜孫太尾根から治田峠へ、花は少なし〜

新町配水池(8:34)〜P387神武祠(8:56)〜丸山(9:55)〜P834(10:44)〜(11:25)P965多志田山(11:55)〜蛇谷分岐(12:21)〜P845迷尾根(12:45)〜P771(13:03)〜治田峠(13:18)〜中尾地蔵〜日丘稲荷(14:14)〜休みコバ(14:26)〜キャンピングパーク(15:03)〜新町配水池(15:28)

| ページ1 | ページ2 |

多志田山 草木を過ぎるといったんは平坦な尾根道になるが、やがて傾斜が増し、標高点965mの多志田山に登りつく。孫多尾根北側の谷が多志田川で、その源頭のピークであることから、この山名がつけられたと推測できる。山麓から見上げる山容は、ピラミダルな双耳峰だ。藤原岳展望丘から伸びる県境稜線上の次のピークで、美しい二次林が広がっている。

少し昼には早いが、多志田山でシンプルな昼食とした。お湯を沸かし、おにぎりをほおばっていると、シジュウカラがやってきて、ツピーツピーと明るい声でさえずりながら、枝から枝へ忙しく飛び回っていた。まだまだ積雪があり樹林を吹き抜ける風は冷たいが、陽春の日射しは力強く、木々の芽も膨らみ始めている。

県境縦走路 さて帰路は、治田峠から青川渓谷を下ることにした。まずは県境稜線を治田峠まで南下する。久し振りの県境稜線だ。記録を見ると前回この区間を歩いたのが2002年6月のことだった。それ以前にも何度か歩いているが、花の少ない尾根なのでどうしても遠ざかってしまう。登山道案内がこのルートにも設置されていた。一昨年、竜ガ岳から静ガ岳、銚子岳と縦走路を歩いたときに見かけたのと同じものだ。県境稜線は残雪があたのでかえって歩きやすかった。途中、蛇谷分岐で一息入れた。

迷尾根 県境稜線は人の歩いた形跡もなく、誰にも邪魔されない静かなルートだ。途中で道草して撮影のためにコースを外しP845に立ち寄った。その手前が迷い尾根で、真っすく歩いて行くとこのピークに行き着き、そのまま進むと茨川に降りてしまう。治田峠はここで90度左折する。とにかく展望のいいピークで、今歩いてきた稜線と藤原岳の全容が一望できる。腰を下ろしてしばらく展望を楽しんだ。

治田峠 迷い尾根を90度左折すると治田峠は近い。約30分で峠に峠に到着した。日陰は雪が残り、銚子岳方面へのトレースがあった。静ガ岳、銚子岳を目指すにやはり、この治田峠からが登りやすいからだろう。時計を見ると13時を過ぎていた。まだまだ時間的にゆとりがあるが、新町まで車を回収しに行くので、そのまま峠を素通りし山を下った。

中尾地蔵 明るい落葉樹林帯を抜けると、カシ、ツバキなどの薄暗い常緑樹林帯に入る。ジグザグに下っていくと中尾地蔵がある。頑丈な案内とは対照的に、小さな祠は崩れかけている。この峠道は昔、生活道路として使われていたので、深く掘れてきているが、道幅もあるしっかりとした道だ。ただ現在は、登山者のみが使う道になっていて、倒木もそのまま放置され、灌木の枝が張りだし、どこか荒廃感が漂っている。ザックに常備してのこぎりを取り出し、灌木の枝を切りながら下った。

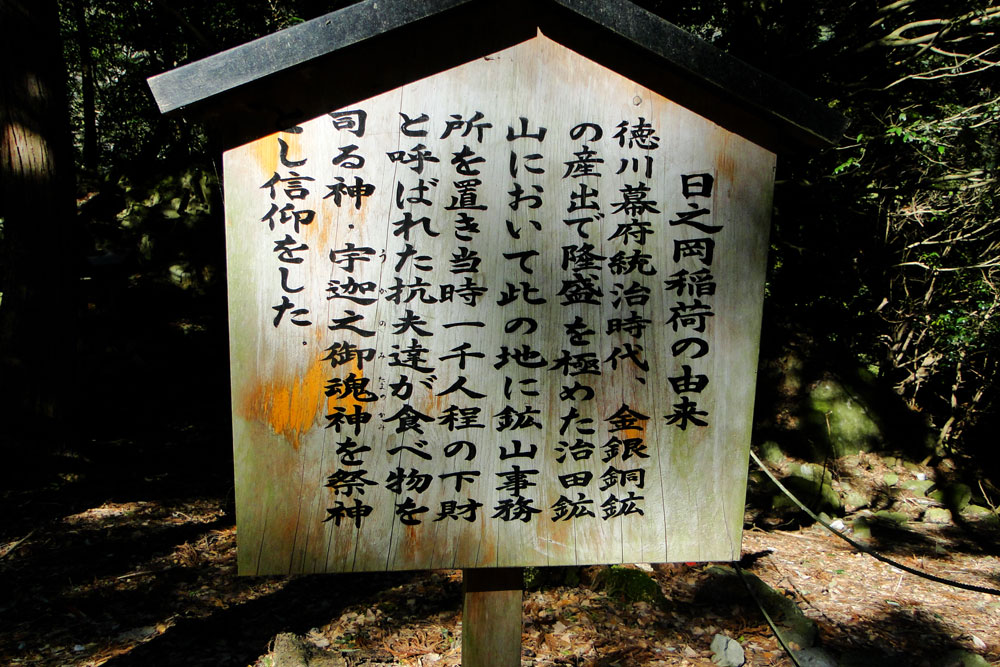

土石に埋まった谷にも、所々に目印があり、いつしかルートができあがっているようだ。日丘稲荷手前で山腹の登山道に上がる。そのまま谷を進むと大滝で、進路が途絶えてしまう。前回はそのまま谷を進み、途中で登山道まで這い上がったことを思い出した。

休みコバ 土石に埋まったトンネルを覗き込んでから河原を下っていくとひと組に若い男女と出会った。話を聞くと、稲荷まで行くらしい。キャンプ場から歩いてきたのだろうと思ったが、休みコバまで降りてくると、そこまで仮説の作業道が通じており、4WDが乗り入れていた。重機や資材が置かれ、復旧作業が進んでいるようだ。材木の切り出しのためだと思われる。そういえば、県境稜線でも杉が伐採されていた。雇用対策かなにかで人の手が入り始めたのだろうか。ここから1時間で新町まで戻り車を回収して帰路についた。 完

| ページ1 | ページ2 |

2010年2月13日 Copyright (C) 2010 k.kanamaru. All Rights Reserved. home